Gottesdienst

der evang.-luth. Kirchengemeinde Sommerhausen-Eibelstadt

für den 3. Advent, 15. Dezember 2024

Pfarrer Jochen Maier

Wochenspruch:

"Bereitet dem HERRN den Weg; denn siehe, der HERR kommt gewaltig." Jes 40,3.10

Predigttext: Römer 15,4-7

Liebe Gemeinde,

„früher war mehr Lametta“ – auf diese kurze Formel bringt Opa Hoppenstedt im berühmten Sketch von Loriot das familiäre Weihnachtsfest. Das ist ein schon fast sprichwörtlicher Ausdruck für den nostalgisch-verklärten Blick in die Vergangenheit. Früher war alles besser. Die Kinder waren braver und die Freude größer. Früher waren die Sorgen kleiner und die Menschen empfänglicher für die weihnachtliche Botschaft.

Aber ist das wirklich so? Vielleicht gab es früher tatsächlich mehr Lametta, aber eines ist garantiert gleich geblieben, nämlich die Sehnsucht nach einem guten Leben für alle. Die Sehnsucht nach Trost und Heil. „Tröstet, tröstet mein Volk“ heißt es beim Propheten Jesaja. Diese Hoffnung, diese Sehnsucht ist stark, früher wie heute.

Der Apostel Paulus ist sogar der Meinung, dass diese Sehnsucht, diese Hoffnung tatsächlich etwas verändern kann. Davon schreibt er auch an die zerstrittene Gemeinde in Rom:

„Denn auch Christus ging es nicht um das, was ihm selbst gefallen hätte. In der Heiligen Schrift heißt es vielmehr (Ps 69,10): »Der Spott, mit dem man dich, Gott, verspottet,

hat mich selbst getroffen.« Alles, was in früherer Zeit dort aufgeschrieben wurde, wurde festgehalten, damit wir daraus lernen. Denn wir sollen die Hoffnung nicht aufgeben. Dabei helfen uns die Ausdauer und die Ermutigung, die wir aus der Heiligen Schrift gewinnen können. Diese Ausdauer und diese Ermutigung kommen von Gott. Er gebe auch, dass ihr euch untereinander einig seid – so wie es Christus Jesus angemessen ist. Dann könnt ihr alle miteinander Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, wie aus einem Munde loben.

Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Ehre.“

Der katholische Theologe Heinrich Dickerhoff hat einmal eine Sammlung von Märchen und Geschichten herausgegebene mit dem Titel: „Trau deiner Sehnsucht mehr als deiner Verzweiflung“ und damit hat er, wie ich finde, wunderbar zusammengefasst, was Paulus hier meint. Trau deiner Sehnsucht etwas zu und gib die Hoffnung nicht auf, dass sich etwas ändern kann.

Unsere Welt ist voller Schreckensnachrichten und es scheinen immer mehr zu werden. Nicht nur in der Welt draußen gibt es so viel Leid, sondern auch bei uns.

Aber es gibt eben auch die Geschichten von Sehnsucht und Hoffnung. Eine solche Geschichte möchte ich Ihnen und Euch heute erzählen. Es ist die Geschichte von Ismael Khatib. Sie hat sich 2005 ereignet. Ismael war damals ein Mann um die 40, Palästinenser und lebte im, Norden des von Israel besetzten Westjordanlandes in der Stadt Jenin. Er hat eine große Familie und das Leben dort war schon damals nicht leicht. Es wird viel geschossen – von beiden Seiten, von der israelischen Armee und von den radikalen Palästinensern. Schon Jugendliche werfen Steine auf die Besatzer – voller Hass. Doch die Gewalt schafft neue Gewalt und es hört nicht auf. Früher hat Ismael auch gekämpft. Aber irgendwann hat er aufgehört, mit Waffen zu kämpfen. „Es hilft nicht“, sagt er, „es schafft immer nur neuen Hass“ Er versucht durchzukommen in Jenin mit seiner Familie, arbeitet als Automechaniker. Versucht zu überleben, irgendwie.

Doch eines Tages passiert etwas Schreckliches. Sein zwölfjähriger Sohn Ahmed wir auf offener Straße von einem israelischen Soldaten erschossen, weil der dachte, Ahmed hätte eine Waffe. Gerade zwölf Jahre war er alt, sein Sohn. Die Mutter, Ismaels Frau weint, wenn sie von Ahmed erzählt: „Er war so ein lieber und hilfsbereiter Junge. Hat sich um seine kleine Schwester gekümmert. Bevor es geschah, habe ich ihn noch auf die Stirn geküsst und gesagt, was für ein guter Sohn er ist. Und jetzt ist er tot!“ Ein weiteres sinnloses Opfer in seinem nicht enden wollenden Konflikt, der unlösbar scheint. Bis heute.

Mit dem Krankenwagen wird Ahmed ins Krankenhaus nach Haifa gebracht. Aber er stirbt an den schweren Kopfverletzungen. Ismael steht an seinem Bett. Sein Sohn ist an Apparate angeschlossen. Es sieht aus, als ob er schläft, aber er ist klinisch tot. Nur die Apparate lassen das Herz weiter schlagen.

Ismael weint und küsst sein Kind. „Ahmed“, sagt er leise. Dann kommt der Krankenpfleger, Raymond, heißt er. Er erklärt, dass Achmeds Herzschlag und Atmung nur noch künstlich erhalten werden, aber dass er nicht mehr lebt. Er sagt: „Wenn Sie sich entscheiden könnten, die Organe Ihres Sohnes zu spenden, dann könnten anderen Kindern, schwerkranken Kindern in Israel damit geholfen werden.“ „Israelischen Kindern?“ fragt Ismael. „Ja“, wird ihm bestätigt.

Ismael denkt an die Kinder daheim in den besetzten Gebieten, an das Schwere, das sie durchmachen. Und er denkt an die Kinder in Israel, die auch leiden, weil sie krank sind. Kinder, die nichts mit den Streitereien zu tun haben. Er denkt an alle Kinder, die in diese Welt geboren werden. Jedes Kind ein neues Leben, eine neue Hoffnung. Ismael ruft seine Frau an. Dann sagt er zu Raymond: „Nehmen Sie die Organe, nehmen Sie sie für die israelischen Kinder, damit es ihnen besser geht, damit sie leben können. Aber nicht sein Herz, nicht sein Herz!“ Der Pfleger nickt. Es entsteht eine lange Pause. Schließlich sagt Ismael: „Also gut: Wenn jemand das Herz braucht, kann er das Herz haben!“ Raymond steht auf, sie umarmen sich. Dann beginnt der Wettlauf mit der Zeit. Am Ende können durch die Transplantation von Ahmeds Organen fünf israelische Kinder gerettet werden.

Später besucht Ismael die Kinder, die Ahmeds Organe erhalten haben. Für ihn lebt in jedem von ihnen ein Stück von seinem Kind weiter. Ein Zeichen der Hoffnung und des Friedens.

Ismael sagt: „Das hier hat nichts mit Politik zu tun, sondern mit Menschlichkeit. Wir haben so viel erlebt in den besetzten Gebieten.“ Und dann fügt er in seiner ruhigen und bedächtigen Art hinzu: „Das hier ist etwas Größeres, etwas Heilsameres, als einen Soldaten zu töten.“

Über diese Geschichte von Ismael und seinen Sohn wurde ein Dokumentarfilm gedreht. „Das Herz von Jenin“ heißt er.

Ismael leitete später ein Kinder-Friedenszentrum in Jenin. Ich weiß nicht ob, es das heute noch gibt. Zu hoffen wäre es. Denn der Frieden hat in dieser krisengeschüttelten Region doch nur eine Chance, wenn die Kinder Menschlichkeit und Mitgefühl lernen statt Hass und Gewalt.

Dieser Ismael hat gezeigt, wie das gehen kann mit der Liebe und vorgemacht, wie die Hoffnung Gestalt gewinnt. Er ist kein Christ. Aber das ist nicht wichtig. Er ist ein Mensch, der unbändig hofft und der seiner Sehnsucht mehr traut, als der Verzweiflung. Und der es sogar schafft, dem sinnlosen Leiden und Sterben einen Sinn abzuringen.

Die Lage in Palästina ist seither nicht besser geworden. Aber es ist dennoch ein Zeichen der Hoffnung, der Hoffnung und der Sehnsucht auf Versöhnung, die nicht untergehen darf.

Paulus sagt: „Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und haltet fest an der Hoffnung!“

Trauen wir unserer Sehnsucht mehr als unserer Verzweiflung! Lasst uns sehnsüchtig Wartende bleiben. Und lasst uns Liebe und Mitmenschlichkeit üben an dem Ort, an den wir gestellt sind. Damit gewinnt die Hoffnung Gestalt.

AMEN

nach oben

Gottesdienst

der evang.-luth. Kirchengemeinde Sommerhausen-Eibelstadt

für den vorletzten Sonntag des Kirchenjahres -Volkstrauertag, 17. November 2024

Pfarrer Jochen Maier

Wochenspruch:

"Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi." 2. Kor 5,10a

Predigttext: Römer 14, 7-13

Liebe Gemeinde,

„jedem Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann“ – Sie und Ihr kennt dieses Sprichwort! Man kann es nicht allen Menschen recht machen, das geht einfach nicht. Der Schriftsteller und Theologe Johann Peter Hebel hat dazu einmal eine sehr schöne Geschichte erzählt, die Sie vielleicht kennen. Da reitet ein Mann auf seinem Esel nach Hause. Neben ihm läuft sein Sohn zu Fuß. Da kommt ihnen ein Wanderer entgegen und meint: „Das ist aber nicht in Ordnung, dass der Vater reitet und der Sohn läuft, schließlich hast Du als Vater doch viel stärkere Beine.“ Also steigt der Vater ab und lässt den Sohn reiten.

Aber da kommt schon der nächste Wanderer und mault den Jungen an: „Also das geht ja wohl gar nicht, dass du auf dem Esel sitzt und dein Vater muss nebenher laufen. Schließlich hast du doch die jüngeren Beine.“ Nach einigem Überlegen setzen sich beide auf den Esel und reiten. Da begegnet ihnen ein dritter Wandersmann und schimpft: „Also so eine Tierquälerei! Zwei starke Kerle auf so einem schwachen Esel! Anzeigen sollte man euch!“

Da steigen die beiden ab und laufen neben dem Esel her, einer links und einer rechts. Als sie dann einem vierten Wanderer begegnen, schüttelt der nur den Kopf: „Was seid ihr nur für drei schräge Typen. Ist es nicht genug, wenn zwei zu Fuß gehen? Ist es nicht leichter, wenn einer von euch reitet?“ Da banden Vater und Sohn dem Esel die Vorder- und Hinterbeine zusammen, zogen einen starken Holzpfahl hindurch und trugen den Esel auf den Schultern nach Hause!

„So weit kann's kommen, wenn man es allen Leuten will recht machen.“ Mit diesem Satz beendet Hebel seine kleine Geschichte.

Schon in der Gemeinde in Rom, an die Paulus unser Predigtwort ja ursprünglich geschrieben hatte, schon dort ging es um genau dieses Thema. Die Leute wussten oft ziemlich genau, wie die anderen sich zu verhalten hatten, was die falsch gemacht hatten und doch gefälligst zu tun und zu lassen hatten. Bei sich selbst aber haben sie gerne beide Augen zugedrückt. Ein großes Problem war damals zum Beispiel das Opferfleisch. Die einen sagt: Besser überhaupt kein Fleisch mehr essen, dann kannst du nicht aus Versehen Fleisch zu dir nehmen, das mal den heidnischen Göttern geopfert wurde. Und Wein darfst du auch keinen trinken und an den Feiertagen ja keinen Handstreich arbeiten! Damit lädst Du große Schuld auf dich! Wenn du wirklich als Christ leben willst, dann musst du dich daran halten. Die anderen dagegen fanden: „In Jesus haben wir doch alle Freiheiten. Wir brauchen uns an gar keine Regeln mehr zu halten – wir sind ja so frei! Was seid ihr nur für schwache Geister, die ihr euch in solche engen Regeln zwängen lasst!“ Gegenseitig haben die Leute sich so den Glauben abgesprochen.

Paulus weiß um diese Streitereien und schreibt nun der Gemeinde: Mit welchem Recht verurteilst du einen anderen Christen? Und warum schaust du auf ihn herab, nur weil er sich anders verhält, weil er seinen Glauben anders lebt als du? Mit welchem Recht tust du das?

Solche Auseinandersetzungen gibt es auch ja heute. Da geht’s dann allerdings oft um andere Dinge – obwohl das Fleischessen durchs noch oder wieder ein Thema sein kann!

Unlängst las ich von einem Gynäkologen, der in einer Gesprächsrunde von seinen Erfahrungen berichtet hat: „Ich bin Chefarzt in der Geburtshilfe.“ So erzählt er. „Seit vielen Jahren leite ich unsere Station. Früher war ich ein Meister der Zangengeburt. Das braucht Geschick und Erfahrung, weil es darum geht, dem Kind den Weg zu zeigen. Nicht kräftig und mit Gewalt einzugreifen, sondern ganz behutsam. Es gibt Eltern, die überhäufen mich mit Lob, schenken mir kistenweise teuren Wein nach schweren Geburten. Für die einen bin ich ein Retter des Lebens. Bringe mit einem Schnitt Kinder zur Welt, die ohne OP keine Chance hätten.

Für die anderen aber bin ich eine Hassfigur. Wir führen auf unserer Station nämlich auch Schwangerschaftsabbrüche durch. Ich bin der Chefarzt und trage die Verantwortung dafür. Wenn die Ärzte auf meiner Station das aus Gewissensgründen nicht machen können oder wollen, dann muss ich das machen. Im Internet werde ich dafür angeprangert.“ Man spürt diesem Mann ab, dass ihn das alles nicht kalt lässt, dass ihn das enorm belastet.

„Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden.“ So schreibt Paulus. Und Jesus sagt in der Bergpredigt: „Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet!“ Rechthaberei führt nicht zu Gerechtigkeit, sondern zu Streit und Trennung. Marshall B.Rosenberg, der Erfinder der sogenannten gewaltfreien Kommunikation, hat gesagt: „Willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? Beides zugleich geht nicht.“

Wohlgemerkt: geht nicht darum, alles herunterzuschlucken und lieber gar keine Meinung zu äußern.

Das wäre feige.

Sondern es geht darum, die Position des je anderen versuchen zu verstehen, den anderen ernst nehmen, ihn wertschätzen, seine Meinung zu respektieren und miteinander nach Lösungen suchen. Es geht darum, den anderen nicht von vornherein in Schubladen zu stecken, sondern offen zu bleiben für andere Meinungen, andere Prägungen.

Paulus ruft seine Gemeinde nicht zur Beliebigkeit auf.

Absolut nicht!

Er betont die Freiheit, die uns geschenkt ist. Aber es ist eine Freiheit, die sich an Jesus Christus orientiert.

„Wir werden doch alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen!“ Als Christ gilt für mich: Nicht die anderen haben das letzte Wort über mich. Ich orientiere mich nicht an anderen Menschen, sondern an Gott und seinem Wort. Gott schenkt uns Verantwortlichkeit, dass wir selbst abwägen, werten und die Konsequenzen ziehen und uns immer dessen bewusst sind, dass wir am Ende vor Gott Rechenschaft ablegen müssen.

Und niemand, absolut niemand wird sich aus dieser Verantwortung drücken können.

Wir leben in einer sehr aufgeheizten und zum Teil auch aufgehetzten Zeit. Da wird, so habe ich den Eindruck, immer öfters und immer verbreiteter menschenverachtender Hass gepredigt, da wird zu Gewalt und Terror aufgerufen und Menschen schlecht gemacht. Da wird oft nur noch übereinander und weniger miteinander geredet. Gerade heute am Volkstrauertag gedenken wir all des Unheils und Leids, das über unsere Welt schon gekommen ist, weil die einen sich für etwas Besseres gehalten haben und andere als Untermenschen diffamiert haben.

Paulus predigt hier Toleranz.

Nicht eine Toleranz, die keine Wahrheit mehr kennt, sondern eine Toleranz, die gerade um die Wahrheit ringt und dabei den anderen mit seiner Meinung respektiert.

Wir können es nicht allen recht machen und wir müssen es auch nicht allen recht machen.

Es Gott und Menschen recht getan, ist eine Kunst, die nur Christus kann.

Niemand von uns lebt für sich selbst und niemand stirbt für sich selbst. Im Leben wie im Sterben sind wir alle mit Jesus Christus, sind wir mit Gott verbunden. Er ist unser Retter.

Er allein. „Christus first“ könnte man sagen.

So sei es.

AMEN

nach oben

Gottesdienst

der evang.-luth. Kirchengemeinde Sommerhausen-Eibelstadt

20. Oktober 2024 - Erntedankfest

Pfarrer Jochen Maier

Wochenspruch:

"Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit." Ps 145,15

Predigttext:

Hebräer 13,15-16 mit einem Bild von Pieter Aertsen „Marktfrau am Gemüsestand“

Liebe Gemeinde,

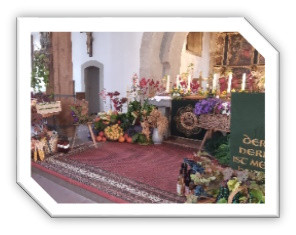

all ich gestern schon diesen wunderbaren Erntedankalten bewundert habe, da war ich beeindruckt. Das ist einfach großartig!

Aber warum machen wir das überhaupt? Warum bringen wir zu diesem Fest Nahrungsmittel in die Kirche? Ein Kindergartenkind hat einmal gesagt: „Damit Gott auch etwas zum Essen hat!“ Das ist lieb gedacht, aber die Älteren können da nur schmunzeln. Wir wissen natürlich, dass Gott diese Gaben nicht nötig hat und wir opfern auch keine Tiere mehr auf dem Altar, wie das im alten Israel üblich war.

Aber warum dann spenden wir an Erntedank Gaben für die Kirche? Die eine sagt: „Ich geben Blumen aus dem Garten und Obst und Gemüse, weil an diesem Tag die Kirche besonders schön sein soll!“ Ein anderer sagt: „Ich geben einen Korb Äpfel, weil ich Danke sagen will dafür, dass wir alle genug zu essen haben!“

Ja, ich denke, Grund zum Danken haben wir alle miteinander. Auch wenn dieses Jahr für Obst- und Weinbauern nicht einfach war und Spätfröste und Regen Schäden hinterlassen haben, so sind wir doch in unseren Breiten wieder von Naturkatastrophen und verheerenden Unwettern verschont geblieben. Ich denke wir alle haben noch die Bilder von den Überschwemmungen in Osteuropa, in Polen, Tschechien und andernorts vor Augen und jetzt die Bilder aus Florida von den Hurrikanverwüstungen. Da leben wir wirklich in einer gesegneten Gegend. Davon können andere nur träumen.

Unser heutiges Predigtwort aus dem Hebräerbrief formuliert das so:

„So lasst uns nun durch ihn, nämlich durch Jesus Christus, Gott allezeit das Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen.

Gutes zu tun und mit andern zu teilen, vergesst nicht; denn solche Opfer gefallen Gott.“

Gott mit den Lippen das Lobopfer zu bringen – das bedeutet nichts anderes, als ihm zu danken. Und das meint nicht nur Worte, sondern das meint eine Haltung, eine Lebenseinstellung. Keine Tiere zu opfern, wie die Israeliten das einst taten, sondern Gott die Herzen zu öffnen und mit laut oder leise gesungenem oder gesprochenem Lob und Dank auf das zu antworten, was Gott uns geschenkt hat. Und unser schöner Kirchenschmuck heute ist ein sinnbildlicher Ausdruck für diesen Dank an Gott.

Damit wir nicht nur gedankenlos dahinleben, sondern bewusst wahrnehmen, was Gott für uns getan hat, dazu lädt das heutige Erntedankfest ein.

Und um das vielleicht noch ein klein wenige anschaulicher und deutlicher zu machen, dazu habe ich ein Bild mitgebracht, ein Gemälde des alten flämischen Malers Pieter Aertsen. Es trägt den Titel „Marktfrau am Gemüsestand“.

Ein schönes farbenfrohes Bild ist das. Auf diesem Marktstand sieht es fast aus, wie heute in unserer Kirche. Lauter frisches Obst und Gemüse: Süße, saftige Trauben, ein großer Blumenkohl, Kürbisse, Rüben und vieles andere mehr.

Lauter 1a Ware ohne braune und faule Stellen. Da weiß man gar nicht, nach was einem mehr der Sinn steht und es läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Ein überreiches Angebot – wie bei uns bei Irene ums Eck.

Pieter Aertsen, der Maler des Bildes, lebte Mitte des 16. Jahrhunderts in Flandern, also im heutigen Belgien und das war damals eine der wohlhabendsten Gegenden Europas, wenn nicht sogar der ganzen Welt. Der Handel blühte und den Menschen ging es gut. Man konnte sich all diese guten Sachen leisten, ganz im Unterschied zu Menschen in vielen anderen Regionen der Welt.

Aber ist es wirklich das, was der Maler zeigen will? Den Reichtum seiner Heimat? Will er nur protzen mit dem, was Flandern zu bieten hat so wie ein Urlaubsprospekt im Reisebüro?

Wer so denkt, der kennt Pieter Aertsen schlecht. Denn das war ein frommer Mann, der überwiegend biblische Motive gemalt hat und der immer eine Botschaft übermitteln wollte – meist sehr dezent und zurückhaltend, aber doch deutlich und klar.

Und so ist es auch auf diesem Bild.

Aber dazu müssen wir es genauer anschauen und dürfen nicht an der Oberfläche stehen bleiben. Sonst bleibt uns das Wesentliche nämlich verborgen.

Wenn wir unseren Blick vom Blaukraut oben rechts zu den Waffeln und den Trauben unten links wandern lassen, dann hat man doch das Gefühl, dass das ganze schöne Gemüse und all die frischen Früchte in Bewegung geraten. Rollt da nicht der Kürbis über die Karotten? Und die Gurken, sind sie nicht schon am Runterpurzeln? Der Teller, fängt er nicht an zu kippen? Wenn man den Blick darauf konzentriert, dann gerät alles in Bewegung. Sehr geschickt und bewusst hat der Maler all die schönen Sachen auf einer schiefen Ebene angeordnet, so wie auf einer Rutsche.

Und die junge, gut gekleidete Marktfrau steht dahinter mit ausgebreiteten Armen und schaut etwas hilflos drein. Sie will die Ware nicht anbieten, sondern sie versucht die schönen Sachen festzuhalten, aber vergeblich. Die schöne Pracht rutscht davon und sie kann nichts aufhalten. Ihr Hände sagen: Nichts bleibt übrig von all der Herrlichkeit.

Reichtum und Überfluß sind schnell vergangen – das ist es, was Pieter Aertsen sagen möchte mit seinem Bild: All das sind keine bleibenden Werte. Du kannst es heute haben und morgen ist es vergangen. Binde dein Herz nicht an irdische Güter, denn die haben keinen Bestand, die sind vergänglich. Die prächtigen Äpfel, die du heute erntest, können morgen schon faulen. Das große Auto, den du heute kaufst, er verliert mit jedem Kilometer, mit jedem Tag an Wert, selbst wenn Du es nur in der Garage stehen hast.

Aber da gibt es noch mehr zu entdecken auf diesem Bild. Da sind zum Beispiel die Zitronen links in der Mitte. Die rutschen nicht, die sind aufgetürmt auf einem dicken Holzbrett. Und die stehen für die Doppeldeutigkeit des Lebens: Nach außen leuchten sie strahlend gelb, aber wenn man reinbeißt, dann zieht es einem den Mund zusammen, weil sie so sauer sind. Das bedeutet: Lass dich vom äußeren Schein nicht blenden. Glaub’ nicht alles, was andere dir vorgaukeln möchten. Manches, was nach außen strahlt ist innen ungenießbar.

Und dann liegt da unter den Zitronen ein Hering auf einem runden Holzbrett. Der passt ja eigentlich gar nicht zu einem Obst- und Gemüsestand. Umso bewusste hat der Maler ihn da eingefügt. Der Hering war früher eine Fastenspeise und ein Symbol für Einschränkung und Verzicht. Der Maler will sagen: Konzentriere dich auf das Wesentliche. Du musst nicht alles haben. Der Überfluss betäubt nur deine Sinne und du verlierst aus den Augen, was wirklich zählt. Wer alles haben will wird am Ende nichts haben.

Aber der Maler möchte nicht nur warnen und mahnen, er gibt auch ein positives Beispiel. Und das zeigt der Bauer links oben, der seinen Ochsen zum Markt treibt. Dieser Bauer lässt sich von all dem Überfluss nicht blenden. Der verrichtet sein Tagwerk zuverlässig und treu. Fleiß und Treue und Ehrfurcht vor Gott, den Schöpfer, das sind Tugenden, die für Pieter Aertsen wichtig sind. das sind Werte, auf denen eine Gesellschaft gedeihen kann. Offenbar war es schon zu seiner Zeit nötig, das immer wieder zu betonen.

Pieter Aertsen möchte einladen zu einem bewussten Leben, einer Lebenshaltung, die all das Schöne und Gute durchaus genießt, die offen ist für die Wohltaten Gottes, aber die über den Gaben den Geber nicht vergisst. Eine Lebenshaltung, die sich vom Luxus nicht blenden lässt, die dem anderen gönnt, was er hat, sich mit dem anderen freuen kann. Sich an dem zu freuen, was man hat und nicht nur auf das zu gieren, was man eben nicht hat.

Dazu gehört es auch, sich dem Rhythmus der Natur anzupassen. Ist es wirklich sinnvoll, an Weihnachten frische Erdbeeren zu haben und an Ostern Weintrauben, wenn diese Früchte dazu um den halben Globus geflogen werden müssen? Schmecken Erdbeeren nicht dann noch viel besser, wenn ich darauf warte, bis Saison ist und ich sie dann frisch aus deutschen Lande auf den Tisch bekomme – oder noch besser direkt im Garten pflücken kann?

Zu einem bewussten und aufrechten Erntedankgehört auch der Respekt vor den Grenzen, die die Schöpfung uns vorgibt. Denn sonst schwingt sich das Geschöpf selbst zum Schöpfer auf und das kann auf Dauer nicht gut gehen.

Aber noch einen letzten Punkt führt unser Predigtwort an:

Zum Dank, zum bewussten Leben gehört nach dem Hebräerbrief auch „das Gute zu tun und mit anderen zu teilen“. Das bedeutet, von unserem Wohlstand denen abzugeben, die weniger haben. Und darum ist die heutige Kollekte an Erntedank ja ganz bewusst auch für das Missionswerk bestimmt, das hier eine wichtige und zukunftsweisende Aufgabe hat. Da geht es ja auch darum, Menschen in ihrer Heimat eine Perspektive zu geben, so dass sie eben gar nicht erst zu Armutsflüchtlingen werden! Und die Gaben, die heute unseren Altar schmücken, die kommen ja zur Ochsenfurter Tafel zu Menschen, die sich vieles eben nicht leisten können. Das „Miteinander teilen“ meint aber auch schlicht und einfach im Alltag füreinander da zu sein, Freud und Leid miteinander zu teilen, das was einen bewegt und umtreibt. Dass wir füreinander Verantwortung tragen und Wege finden, uns gegenseitig zu stützen und zu unterstützen.

„Gutes zu tun und mit anderen zu teilen vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott.“

AMEN

nach oben