Gottesdienst

der evang.-luth. Kirchengemeinde Sommerhausen-Eibelstadt

für den Toten- / Ewigkeitssonntag, 23. November 2025

Pfarrer Jochen Maier

Wochenspruch:

"Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen." Lk 12,35

Predigttext: Offenbarung 21,1-7

Liebe Gemeinde,

das Lied „Tears in Heaven“ – Tränen im Himmel dieses Lied von Eric Clapton, das wir eben gehört haben, das berührt mich jedesmal wenn ich es höre auf Neue.

„Wenn ich dir jetzt da oben im Himmel begegnen würde,

würdest du mich dann wiedererkennen?

Würdest du überhaupt noch, meinen Namen kennen?

Wäre dann alles wieder wie vorher, wenn ich dich im Himmel träfe?“

Eric Clapton schrieb dieses Lied, nachdem er im März 1991 seinen Sohn Connor verloren hatte. Er stürzte aus dem Fenster seiner Wohnung in New York im 30. Stockwerk des Hochhauses. Das Fenster war bodentief und wegen Reinigungsarbeiten komplett geöffnet. Ein Sicherungsgitter gab es nicht. Für einen Moment unbeobachtet, lief der Vierjährige geradewegs hinaus. Das ist der Alptraum aller Väter und Mütter. Ein sinnloser Tod. Eric Claptons Trauer hat dieses Lied geboren.

Ganz behutsam, fast zweifelnd fragt er seinen Sohn: „Würdest Du meinen Namen kennen, wenn ich dich im Himmel sehen würde? Wäre es genauso wie vorher, wenn ich dich im Himmel sehen würde?“ Und dann findet Clapton einen ersten zaghaften Halt: „Ich muss stark sein und weitermachen, denn ich weiß: Ich gehöre noch nicht in den Himmel.“

Aber wie wird es sein, im Himmel? Wie sieht es da aus? Wie können wir uns das vorstellen? Diese Frage hat sich schon der Seher Johannes gestellt im letzten Buch der Bibel, im Buch der Offenbarung.

Ich lese Verse aus Kapitel 21:

Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde;

denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen,

und das Meer ist nicht mehr.

Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem,

von Gott aus dem Himmel herabkommen,

bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann.

Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen!

Und er wird bei ihnen wohnen,

und sie werden seine Völker sein,

und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein;

und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen,

und der Tod wird nicht mehr sein,

noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein;

denn das Erste ist vergangen.

Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu!

Es sind Sehnsuchtsbilder, die der Seher Johannes uns da beschreibt und vor Augen malt. Er schrieb sie in sehr schweren Zeiten, wahrscheinlich Ende des 1. Anfang des 2. Jahrhunderts. Die Christen hatten es schwer damals im römischen Reich. Sie wurden bedrängt. Sie galten als gefährliche jüdische Sekte, die sich weigerte, den Kaiser wie einen Gott zu verehren. Sie wurden verfolgt, oft ermordet. Mitten im Unglück, in Bedrohung und Angst formuliert der Seher hoffnungsvolle Bilder, die der bedrückenden Gegenwart entgegenstehen. Er spricht von einem neuen Himmel und einer neuen Erde, von Gottes Hütte, oder eigentlich eher Gottes Zelt bei den Menschen, vom Abwischen der Tränen.

An anderer Stelle malt der Seher Johannes allerdings auch weniger angenehme Bilder, Schreckensbilder: Die vier apokalyptischen Reiter zum Beispiel, die das Unglück bringen, die sechs Posaunen, die das Ende ankündigen, das Tier mit den Zehn Hörnern und sieben Häuptern und manche mehr. Das sind Bilder der Angst. Sie spiegeln die Erfahrung der Christenverfolgung unter dem römischen Kaiser Domitian.

Martin Luther war der Johannesapokalypse gegenüber eher skeptisch. Er sah, dass diese mächtigen Bilder oft missbraucht wurden. Thomas Münzer hat 1525 mit solchen apokalyptischen Visionen das Bauernheer bei Frankenhausen in den Untergang geführt. Immer wieder glaubten Menschen ganz genau zu wissen, wie diese Schreckensbilder zu verstehen seien und vor allem, wer der Böse ist, den es zu bekämpfen gilt.

Auch die Bilder, die der Seher Johannes uns hier in unserem Predigtwort vor Augen stellt, wollen gedeutet werden. Es sind Metaphern, Gleichnisse, die unseren Blick in den Himmel ziehen wollen. Die uns aufrichten wollen.

Der Seher Johannes malt Sehnsuchtsbilder für verwundete Menschen. Er will sie trösten, will Zuversicht wecken.

Er hat Menschen vor sich wie uns: Menschen, die weinen, die einen geliebten Menschen verloren haben, jetzt im diesem zu Ende gehenden Kirchenjahr oder schon vor längerer Zeit. Menschen, die Mühe haben, sich nach dem Tod eines geliebten Menschen wieder in der Welt einzurichten. Ihnen, uns, verheißt der Seher, dass Gott die Tränen abwischen und trocknen wird. Jesus hat es in der Bergpredigt so gesagt: „Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden.“

Der Seher Johannes hat Menschen vor sich, die innerlich austrocknen. Sie haben zu viel geweint, fühlen sich abgeschnitten von der Quelle des Lebens. Sie drohen, zu verdursten, weil es an Zuwendung fehlt, an Aufmerksamkeit, an Glück. Ihnen verheißt Gott durch den Seher Johannes: „Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“

Der Seher hat Menschen vor sich, wie sie auch unter uns sind: Die Eltern sind verstorben und man fühlt eine schwer zu beschreibende Einsamkeit. Niemand ist mehr da, der auf einen aufpasst. Man will dem Vater oder der Mutter etwas erzählen, wie man das immer getan hat. Aber der Mensch, der einem von Kindesbeinen an zugehört hat, ist nicht mehr da. Ein Gefühl der Unbehaustheit macht sich breit. Durch die Feder des Sehers sagt ihnen der himmlische Vater: „Ich werde dein Gott sein und du wirst mein Kind sein.“

Gott ist das A und das O, ist Alpha und Omega, das ist der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Gott ist der erste und der letzte, ist der Anfang und das Ende. Bei ihm, bei Gott, dürfen wir all unsere Lieben, alle, die wir hergeben mussten geborgen wissen.

Beyond the door

There’s peace, I‘m sure

And I know there’ll be no more

Tears in heaven.

Hinter der Tür

Gibt es Frieden, da bin ich mir sicher

Und ich weiß, es wird keine weiteren Tränen

Im Himmel geben.

Alle, die leben, sind aus Gott geboren und kehren zu Gott zurück. Weder unseren Anfang noch unser Ende bestimmen wir selbst. Unser Leben ist umgeben von Gottes Liebe. Lebende und Tote – alle sind Kinder Gottes.

AMEN

nach oben

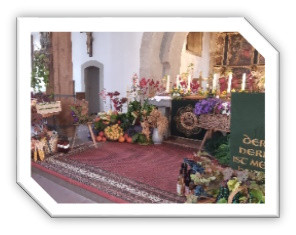

Gottesdienst

der evang.-luth. Kirchengemeinde Sommerhausen-Eibelstadt

19. Oktober 2025 – Erntedankfest

Pfarrer Jochen Maier

Wochenspruch:

"Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit." Ps 145,15

Predigttext: Jesaja 58,7-11

Liebe Gemeinde,

Melanie und Vanessa sind frühaufgestanden an diesem Tag. Sie gehen zusammen in die 6. Klasse und heute ist großer Schulausflug.

Mit dem Bus geht es in die Rhön. Wandern ist eigentlich nicht so ihr Ding, aber besser als Unterricht ist es allemal, denken sie.

Beide haben einen kleinen Rucksack dabei und ihre Mütter haben ihnen eine ordentliche Brotzeit eingepackt und auch an Getränke ist gedacht. Schon im Bus überkommt Vanessa dann eine regelrechte Heißhungerattacke und sie putzt alles weg, was ihre Mutter ihr eingepackt hat, bis auf den letzten Krümel.

Am Ziel angekommen, wandern sie los. Als die Klasse dann gegen Mittag nach einer anstrengenden dreistündigen Tour Pause macht, ist Vanessa ziemlich erschöpft, aber die Brotzeitdose ist leer. Melanie dagegen, ihre Freundin, hat vorgesorgt. Stolz präsentiert sie ein belegtes Brot und einen Schokoriegel. Sehnsüchtig schaut Vanessa auf die Vorräte ihrer Freundin. Sie nimmt allen Mut zusammen und fragt: „Du, Melanie, sag mal, gibst Du mir ein Stückchen ab?“ „Nö!“ Sagt Melanie und stopft sich den Schokoriegel schnell komplett in den Mund. „Ist meins und bleibt meins! Hättest eben besser einteilen müssen!“ Sie dreht sich um und verdrückt mampfend ihren Riegel.

„Ist meins und bleibt meins“.

Mich erinnert das an einen Werbeslogan, den es mal gab: „Geiz ist geil“´, hieß es da.

Das Beispiel, das ich da erzählt habe, klingt harmlos, Kinderkram, und doch hats die Geschichte in sich. Sie zeugt von einer Haltung, die doch ziemlich verbreitet ist: Jeder denkt an sich, nur ich, ich denk an mich!

Mitten hinein in solch eine Situation, mitten hinein in solch eine Haltung erkling heute unser Predigtwort aus dem Buch des Propheten Jesaja. Da werden ursprünglich Menschen angesprochen, die etwas Großes erlebt haben. Aus der Gefangenschaft im babylonische Exil durften sie zurückkehren in ihre jüdische Heimat, sie waren mit dabei beim Neuaufbau Jerusalems. Sie haben es miterlebt.

Aber dann kam die Ernüchterung. Die Zeit verging und der Neuaufbau war zäh. Die politische und auch die soziale Situation war alles andere als rosig. Hören wir einen Abschnitt aus Jesaja 58:

Brich dem Hungrigen dein Brot,

und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus!

Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn,

und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut!

Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte,

und deine Heilung wird schnell voranschreiten,

und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen,

und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen.

Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten.

Wenn du schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich.

Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst

und nicht mit Fingern zeigst

und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst,

dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen,

und dein Dunkel wird sein wie der Mittag.

Und der Herr wird dich immerdar führen

und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken.

Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten

und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt.

Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden,

was lange wüst gelegen hat,

und du wirst wieder aufrichten, was vorzeiten gegründet ward;

und du sollst heißen: »Der die Lücken zumauert

und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne«.

Wenn – dann… wenn du lieb bist, dann bekommst du ein Eis. Ich muss zugeben, als unsere Kinder noch klein waren, da haben wie manchmal durchaus auch versucht, sie so zu erziehen. Wenn – dann. So ein Deal zwischen gutem Benehmen und Belohnung.

Aber ich frage mich: taugt diese Vorstellung wirklich für das Verhältnis zu Gott? Wenn du Gutes tust, tut Gott dir auch Gutes.

Passt das zum Glauben?

Das mag ja in die Welt eines Donald Trump passen, wo Deals alles sind, er versteht sich ja als der große „Dealmaker“, aber passt das zum Glauben? Das fröhliche Danken des Erntedankfestes kann einem da schon im Halse stecken bleiben.

Aber was könnte dieses Jesajawort dann bedeuten?

Nun ich verstehe dieses Jesajawort von der Mitte her:

Wenn du um Hilfe schreist, sagt er, Gott: Ich bin für dich da!

Du wirst sein, wie ein gut bewässerter Garten sein,

wie eine Quelle, die niemals versiegt.

Das ist Gottes Zusage: Wie ein bewässerter Garten soll ich sein, wie eine nie versiegende Quelle. Immer, also ohne wenn… dann. Bedingungslos.

Gott schenkt immer zuerst, er gibt, noch bevor ich selbst irgend etwas aus der Tasche ziehen könnte. Er geht sozusagen in Vorleistung. Er schenkt mir die Zusage, zu mir und zu meinem Leben zu stehen und darauf kann ich nicht anders antworten, als mit Dank. All das Gute, was Menschen tun, und was Jesaja da beschreibt, das ist nicht die Bedingung für Gottes Handeln, sondern seine Konsequenz, ist eine Folge davon.

Und Dankbarkeit verändert mich. So wie ein bewässerter Garten Früchte bringt. Wenn ich mir dessen bewusst werde, wie sehr mich Gott jeden Tag beschenkt, dann verändert mich das, dann kann mich das freier, dankbarer und damit auch zufriedener machen. Dann schaue ich nicht so sehr auf das, was mit fehlt, was ich unbedingt noch bräuchte, sondern dann freue mich dessen, was ich habe.

Dankbarkeit ist eine Haltung. „Der Undank ist immer eine Art Schwäche. Ich habe nie gesehen, dass tüchtige Menschen undankbar gewesen wären.“ So hat es Johann Wolfgang von Goethe einmal formuliert.

Und Menschen, die sich für andere engagieren, die Zeit und Liebe herschenken, die sagen immer wieder: „Ich bekomme so viel zurück!“ Oft nennen sie als Grund für ihren Einsatz eine eigene tiefe Dankbarkeit dafür, dass das Leben es trotz mancher Schwierigkeiten gut mit ihnen gemeint hat, dass ihnen selbst geholfen wurde, dass sie eine Krise überstanden haben und etwas Sinnvolles mit ihrem Leben anfangen wollen, Bei dem, was sie herschenken, fangen sie nicht an zu rechnen, gerade weil sie das erleben, wovon Jesaja in diesen schönen Bildern schreibt: Da entsteht ein Leben voller Licht und Morgenröte, nicht mehr finster, sondern heil und gerecht.

Letztes Wochenende waren wir mit den Konfis in Eisenach zum Konfirmandenwochenende. Natürlich haben wir auch die Wartburg besucht. Lange vor Luther lebte dort ja auch die Heilige Elisabeth von Thüringen. Eine junge Frau, die wirklich alles gegeben hat und so entsagungsvoll gelebt hat, dass sie schon mit 24 Jahren verstorben ist.

Das verlangt Gott von keinem von uns. Aber er fordert uns auf, von dem abzugeben, was uns im Übermaß gegeben ist. Er will unsere Dankbarkeit, auch weil die Dankbarkeit uns gut tut und uns zum Positiven verändert. „Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind.“ So lautet ein berühmtes Zitat von Francis Bacon, dem englischen Staatsmann und Philosophen.

Ich kann mir vorstellen, dass jener Melanie aus dem Beispiel, das ich eingangs erzählt habe, dass der ihr hastig heruntergeschlungener Schokoriegel schier im Halse stecken blieb und das Vesperbrot einen schalen Nachgeschmack hatte, als sie auf der Rückfahrt im Bus ziemlich sicher alleine auf ihrem Sitz saß.

Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht, dann hat Gott schon jetzt sein Haus gebaut, und zwar mitten unter uns. So sei es.

AMEN

nach oben

Gottesdienst

der evang.-luth. Kirchengemeinde Sommerhausen-Eibelstadt

für den Kirchweihsonntag, 05. Oktober 2025

mit dem Gildetreffen der deutschen Nachtwächter, Türmer und Figuren

Pfarrer Jochen Maier

Heimat – was ist das?

Wochenspruch:

„Wie lieblich sind deine Wohnungen, HERR Zebaoth! Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des HERRN; mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott.“ Psalm 84, 2-3

Die Kirchweih, liebe Gemeinde, ist doch im Grunde ein Heimatfest. Aber was ist eigentlich Heimat?

Heimat ist ein schillernder Begriff. Heimat hat für mich einen Geschmack. Sie schmeckt für mich nach Linsen mit Spätzle und Saitenwürstchen – so, wie meine Oma das früher gekocht hat. Inzwischen macht das auch meine Frau und auch das ist Heimat.

Was ist Heimat für Sie, für Euch?

Heimat, das sind Menschen und manchmal auch eine Landschaft, das ist ein Dialekt. Das ist ein Ort, an dem ich mich geborgen fühlte und manchmal ist Heimat das, was ich nicht mehr habe, was ich verloren habe.

Sie und Ihr, die Nachwächter, Türmer und andere Figuren bringen Menschen Ihre Heimat näher. Erzählen aus der Geschichte und von den Menschen, die da gelebt und gewirkt haben, präsentieren und repräsentieren Ihre und Eure Heimat.

Eine Zeit lang war der Begriff „Heimat“ verpönt. Die Nazis hatten ihn missbraucht, später dann ist er zur Schnulze verkommen in den Heimatfilmen der 50er und frühen 60er Jahre. Dann schien es, dass Dirndl, Janker und Lederhosen den Weg ins Museum angetreten hätten, das war völlig „out“, aber seit etlichen Jahren ist das anders. Da brauchst Du dich auf dem Oktoberfest gar nicht mehr ohne Tracht sehen zu lassen.

Und schon 1984 hat Herbert Grönemeyer mit seinem Lied „Bochum“ seiner Heimat im Ruhrgebiet ein Denkmal gesetzt und es kam – so habe ich jedenfalls den Eindruck – zu einer regelrechten Renaissance dessen, was Heimat ausmacht.

Woran liegt das?

Vielleicht liegt das ein Stück weit daran, dass wir schier unendlich mobil geworden sind. Nicht wenige ziehen für den Job durch ganz Deutschland oder halb Europa, reisen in der ganzen Welt herum. Und nicht selten sind das dann die allerersten, die in sozialen Netzwerken nach alten Schulfreunden suchen oder sich ein Bild ihrer alten Heimatstadt ins Büro hängen. Sehnsucht nach Heimat, nach den Wurzeln. In der Ferne und in der Fremde, wenn ich mich irgendwie unbeheimatet fühle, muss ich besonders oft über die Heimat nachdenken. „Erst die Fremde lehrt uns, was wir an der der Heimat besitzen“ hat der Dichter Theodor Fontane einmal geschrieben.

Nicht jeden Wohnort nenne ich ja automatisch Heimat. Wo komme ich her? Was lässt mich geborgen fühlen? Wo bin ich verwurzelt?

In einer immer komplizierter werdenden Welt, die zunehmend aus dem Fugen gerät, da wächst die Sehnsucht nach einem Zufluchtsort im Leben, die Sehnsucht nach einem Ort, der Mut und Sicherheit gibt.

Wenn ich allerdings in die Bibel schaue, dann hat Heimat da rein gar nichts mit Idylle und Beschaulichkeit zu tun, sondern da geht es sehr oft um Aufbrüche, um das Zurücklassen von etwas Vertrauten und darum, zu neuen Ufern, neuen Erfahrungen aufzubrechen, neue Anfänge zu wagen und neue Wurzeln zu schlagen.

Die wohl bekannteste Aufbruchgeschichte ist die des Mose. Da heißt es in 2.Mose 3: „Und der HERR sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen, und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört; ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Lande hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt.“

Da geht es um den Aufbruch aus dem Elend. Gott führt das Volk in ein Land, in dem es ihm besser gehen soll.

Aber dafür müssen sie schon auch etwas tun. Das fällt ihnen nicht einfach in den Schoss.

Für mich ist das ein ganz wichtiger Punkt: Heimat fällt einem nicht einfach zu. Ein Ort wird mir nicht schon dadurch zur Heimat, dass ich da wohne. Natürlich wachse ich irgendwo auf und alles ist mir vertraut, aber damit mir etwas wirklich zur Heimat wird, muss ich mich engagieren, muss ich Beziehungen, Freundschaften pflegen, muss ich mich einsetzen. Heimat lebt davon, dass Menschen sich für sie einbringen, sich mit ihr identifizieren, etwas für sie tun. Die Kirchweih kann es ja auch nur geben, weil viele, sehr viele hier Zeit und Kraft investieren – von der Bewirtung bis zur Musik. Es geschieht auch dadurch, dass Geschichten weitergegeben werden, so wie Sie es tun, die Menschen, die anderen ihre Heimat nahebringen, die Nachtwächter und Türmer. Um irgendwo heimisch zu werden, muss ich mich auch einbringen.

Und das bedeutet auf der anderen Seite, dass Heimat offen sein muss, offen für andere. Schwierig wird es, finde ich, wenn vom „Heimatschutz“ gesprochen wird. Hinter dem harmlos klingenden Namen verbergen sich gar zu schnell Vorstellungen von Ausgrenzung und Abschottung und das ist dann ein gefährliches nationalistisches Fahrwasser.

Was wäre Sommerhausen ohne die Künstler, die von außen gekommen sind? Die Lage am Main und an einer alten Handelsstraße sorgte ja schon immer für regen Austausch, für Offenheit. Selbst den Weinbau verdanken wir den Ausländern, den haben wohl die Römer aus Italien zu uns gebracht.

Heimat muss offen sein, sonst verhärtet und verkrustet sie.

Hat Heimat überhaupt eine klare Adresse? Wenn ich zurückkehre an den Ort meiner Kindheit, wo ja noch meine Mutter lebt, dann stelle ich fest, dass das nur noch zum Teil meine Heimat ist, da ist das Grab meines Vaters, das ist mir wichtig, aber der Ort selbst hat sich verändert. Das ist die alte Schule, die Kirche, in der ich konfirmiert wurde, in der wir getraut wurden, aber die allermeisten Gesichter dort sind mir inzwischen fremd. Heute prägen diesen Ort andere Menschen auf andere Weise.

Es ist jetzt deren Heimat.

Heimat lässt sich eben nicht einfach am Ortsschild festmachen. Gefühle, Erfahrungen, Beziehungen zu Menschen werden viel wichtiger. Wie das geschieht, dass ich Wurzeln schlage im Leben, das kann sehr unterschiedlich sein. Jesus selbst hat das schon mit 12 Jahren getan. Er ist ausgerissen. Seine Eltern haben ihn gesucht und man kann sich vorstellen, welche Ängste die damals ausgestanden haben. Am Ende finden sie ihn im Tempel im Gespräch mit den Gelehrten, die dort diskutiert haben. Als die Eltern Jesus zur Rede stellen, da antwortet er ganz erstaunt: „Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist?“ Jesus fühlt sich dort daheim, wo er Gott nahe ist.

Da ist seine Heimat.

Und Jesus verweist damit zugleich auf einen, wie ich finde wichtigen Punkt, der unseren Glauben als Christenmenschen ausmacht: Unsere letzte Heimat ist nicht von dieser Welt.

Die ist bei Gott.

Paul Gerhardt, der große Liederdichter, der hat das einmal so ausgedrückt: Hier auf Erden bleiben wir letztlich immer ein bisschen fremd, immer „Gast“. Ich bin ein Gast auf Erden. Das Leben gleicht für ihn einer Reise, oder eher einer Durchreise mit einem Ziel vor Augen, das im Jenseits liegt. Und das kann mich öffnen, kann mich bereitmachen für neue Erfahrungen, neue Begegnungen, kann meine Heimat hier vor Erstarrung lösen.

Dann schafft Heimat Gemeinschaft und bringt Menschen zusammen.

Und das schenke uns Gott.

AMEN

nach oben